这个夏天,艺术设计学院的学子们走出校园,奔赴家乡的各个角落,在“返家乡”社会实践中书写青春答卷。从基层治理的一线到科普服务的现场,从安全宣传的阵地到艺术支教的课堂,再到特殊群体的身边,他们用脚步丈量土地,用行动诠释担当,在实践中收获成长与感悟。

1

基层治理:于细微处见责任

7月7日,24室内104班时溶璠同学在辉县市综合治理中心参与实践,深刻体会到了基层工作的严谨与温度。她的日常工作是登记群众反馈信息,这份看似简单的记录,却是连接群众与政府的重要纽带。每一份登记表上的字迹,都承载着居民的诉求与期盼,邻里纠纷调解、安全隐患反映……她在细致核对与分类归档中明白,一个错别字、一项漏填内容都可能影响问题解决效率。“综治工作‘小事不小办’,看似重复的登记是维护社区和谐的基础,未来我会更关注民生小事,理解基层工作者的坚守。”

2

2

科普志愿:在双向成长中传温度

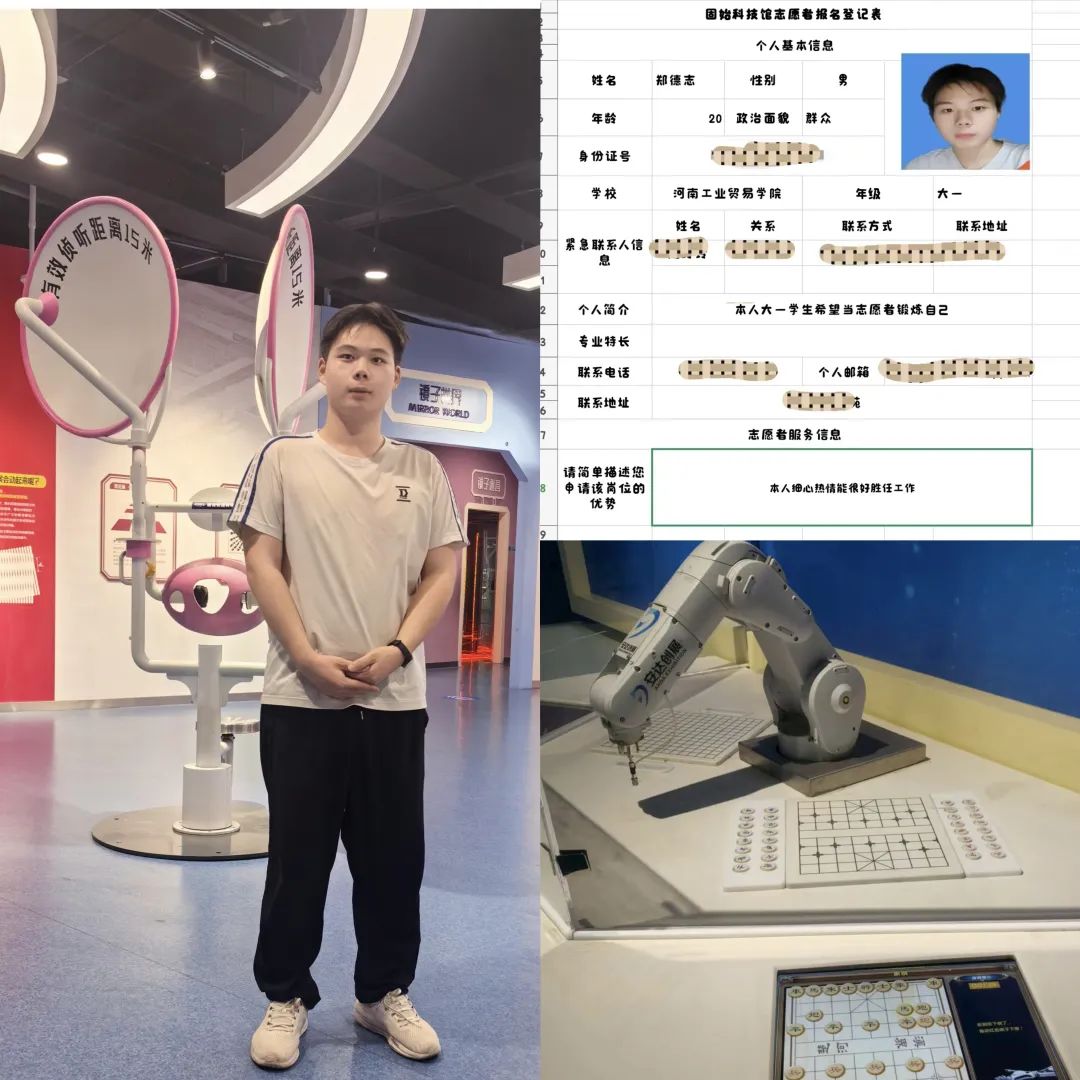

7月5日至25日,24室内106班郑德志同学在固始科技馆担任志愿者,20天的展厅引导、秩序维护与展品讲解,让他经历了从手忙脚乱到从容应对的蜕变。面对小男孩“水为什么能让灯亮起来”的追问,他用“水流推水车转像推玩具车动”的类比化解难题;用“荡秋千”解释势能转化,拿“吸管喝饮料”说明大气压……他逐渐懂得,科普不是高高在上的知识传递,而是用真诚搭建桥梁。“志愿服务是双向成长,我帮大家触摸科学温度,也学会了耐心与变通。”

3

3

安全宣传:用互动凝聚防护意识

7月14日,24动漫104班赵一丹同学跟随工作人员在魏行村村委会开展防溺水宣传活动。拉横幅、与小朋友互动、张贴宣传画、发放奖品、讲解安全知识,一系列活动让她收获颇丰。“这次活动让我学会了如何组织群众、提高大家的积极性,也意识到只有做好宣传,让群众深刻认识危险,才能真正提高安全意识。”在与群众的交流中,她不仅传递了安全知识,更懂得了沟通的艺术与责任的重量。

4

4

艺术支教:以画笔架起双向奔赴的桥

24视传101班王康博响应周口市商水县“多彩假期 ‘艺’路‘童’行”活动号召,以“美术老师”的身份下乡教学。看到孩子们对色彩的好奇与对画笔的渴望,她明白艺术教育是双向奔赴的成长。“我或许没教会他们复杂技巧,但孩子们用纯粹的创造力,给我上了一堂关于艺术本质的课。”在她看来,这场活动搭建了温暖的桥梁,让农村儿童的需求被看见,也让大学生的青春能量有了释放的舞台,“被治愈、被启迪的,从来不止是孩子。”

5

5

特殊关怀:让数据带着温度落地

7月10日,24室内104班孙宝利同学跟随村委会工作人员开展残疾人信息入户登记,近距离接触到了特殊群体的真实生活。脑瘫孩子的母亲红着眼眶感谢政策补贴,独居聋哑老人通过手写交流表达对助行器的需求……这些场景让他深刻理解了入户登记的意义。“它不仅是精准统计,更是走进他们的生活,倾听未被言说的需求。”他感慨道,基层工作者用脚步丈量责任,这种脚踏实地的付出比任何口号都有力,“对特殊群体的关怀,唯有深入了解、精准帮扶,才能让温暖真正抵达。”

这个暑期,艺术设计学院的学子们在返家乡实践中,以青春之眼观察社会,以青春之力服务群众。他们的实践,是对基层工作的深刻理解,是对奉献精神的生动诠释,更是对成长的真切体会。未来,他们将带着这份收获与担当,继续在人生道路上书写属于青年的精彩篇章。

这个暑期,艺术设计学院的学子们在返家乡实践中,以青春之眼观察社会,以青春之力服务群众。他们的实践,是对基层工作的深刻理解,是对奉献精神的生动诠释,更是对成长的真切体会。未来,他们将带着这份收获与担当,继续在人生道路上书写属于青年的精彩篇章。

文字:艺术设计学院学生

图片:艺术设计学院学生

编辑:唐华欣

审核:张盼盼

主审:段文花、杨静